その他OTHER

- ピロリ菌に関連する疾患

-

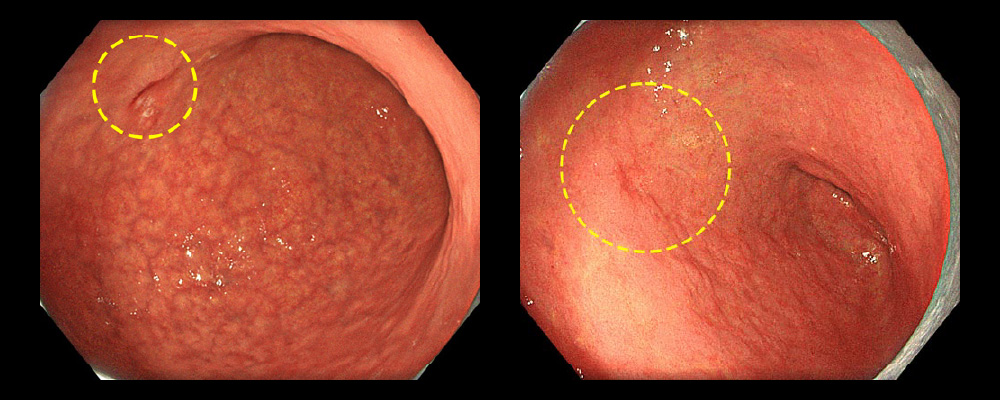

ヘリコバクター・ピロリ菌は、胃粘膜に寄生して炎症を起こす、らせん状の桿菌です。通常、胃の中は強い酸性を保ち菌は棲めませんが、ピロリ菌は特殊な酵素(ウレアーゼ)でアンモニアを産生して胃酸を中和することで、強い酸性の胃の中でも生息が可能です。

通常は、胃粘膜を覆っている中性の粘液の中に生息しており、粘膜上皮に接着して病原性を発揮します。感染は幼少時に完成し、その後に胃粘膜に慢性的な炎症を起こします。

胃潰瘍や胃がんの原因となりうるため、また関連疾患の治療のために飲み薬による除菌治療が推奨されます。

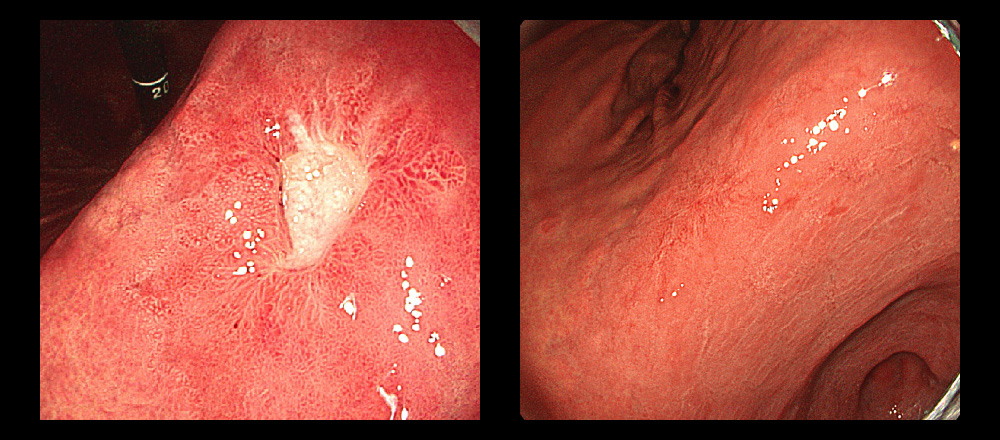

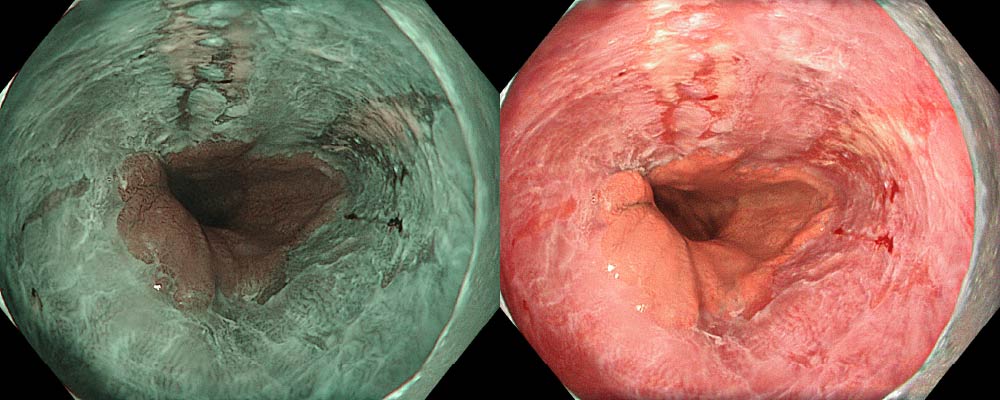

左: ピロリ菌感染を主因として発生した胃潰瘍 右: 除菌治療で治癒した左記の症例

ピロリ菌感染を主因として発生した胃がん

- 逆流性食道炎

-

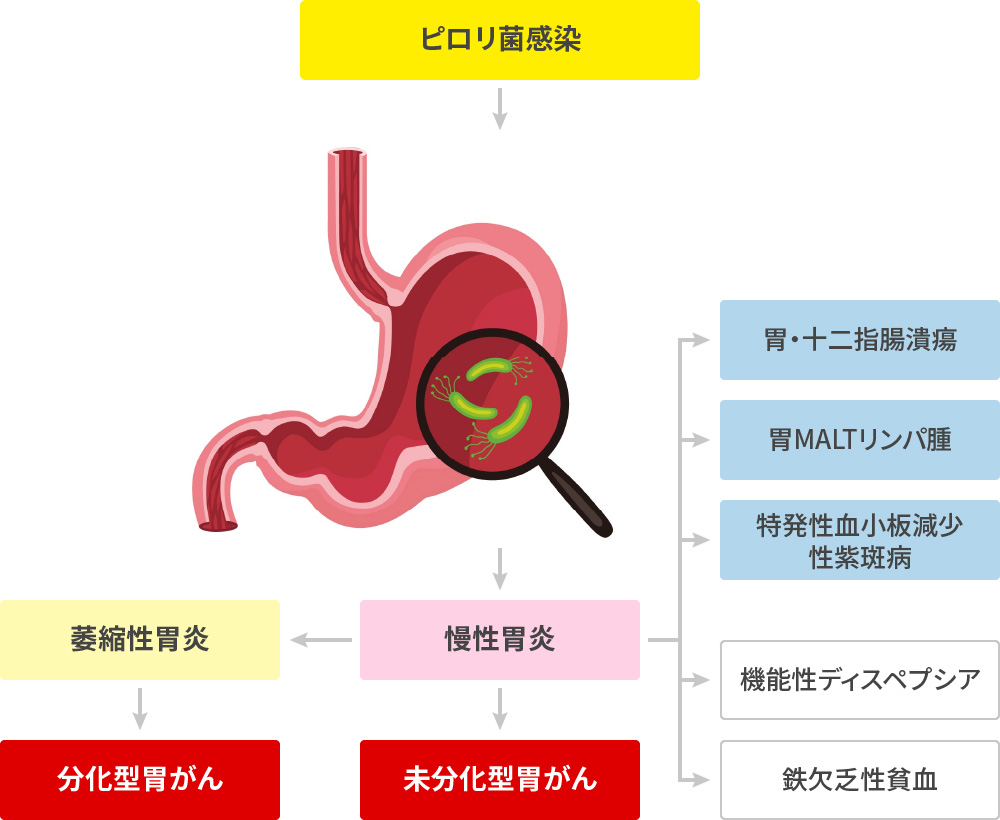

逆流性食道炎は、高齢化や食生活の変化の影響から、患者数がたいへん増加している疾患です。

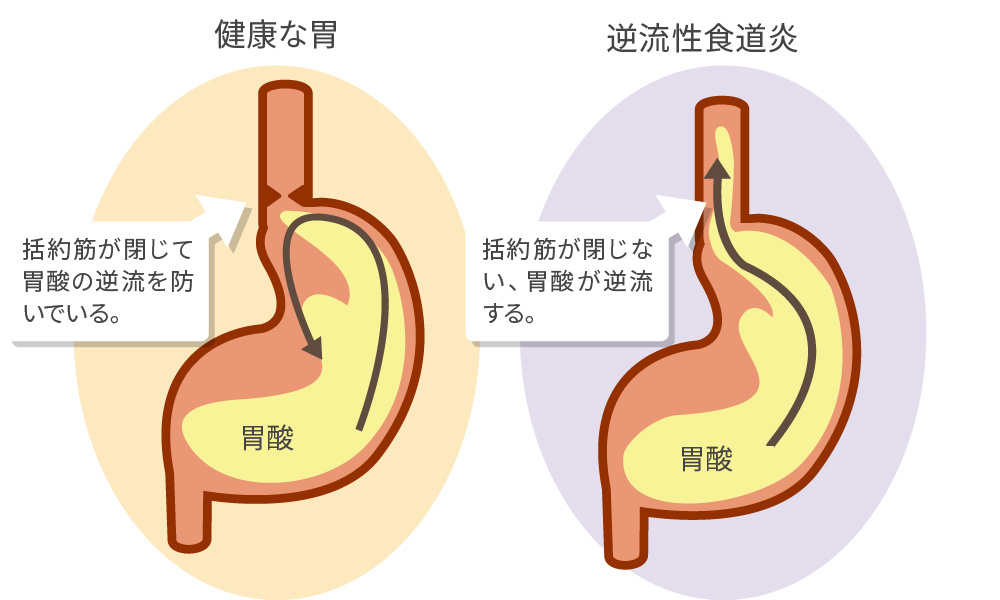

正常な場合、食道と胃の間にある括約筋が閉まることで,胃の内容物(胃酸・食べ物)が逆流するのを上手く防いでくれています。しかし、何らかの原因で括約筋がうまく閉まらなくことで、胃の内容物が食道内に逆流してしまい、食道がただれた状態になってしまいます。そして、胸やけ・逆流感(呑酸)といった症状をきたすと言われています。

病院では薬による治療が行われることが多いですが、食事や減量など生活習慣の改善により症状の緩和が得られることもあります。

胸やけがひどい、逆流性食道炎の症例です。制酸剤の内服が効果的です。 - ディスペプシア

-

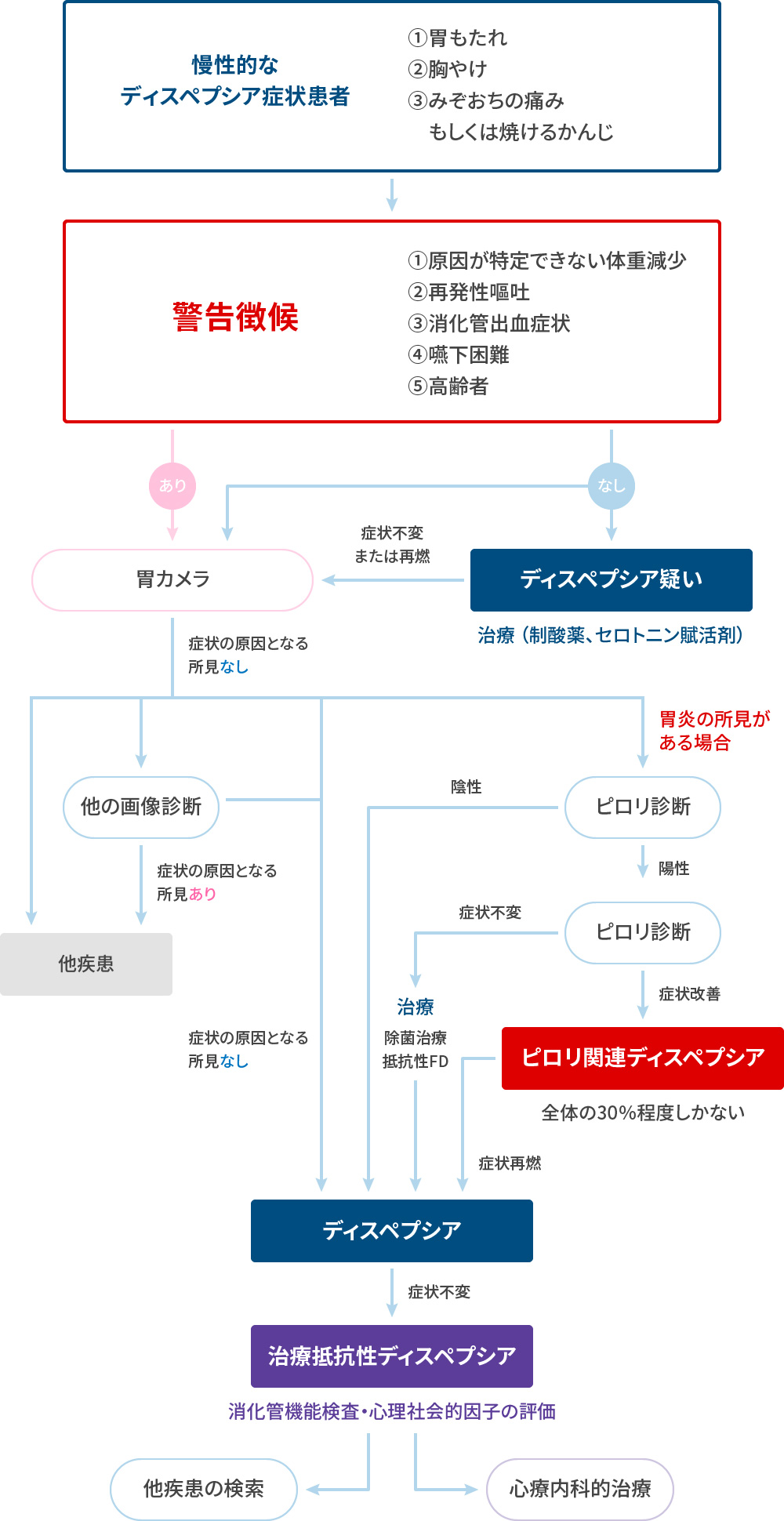

機能性ディスペプシア(FD:Functional Dyspepsia)は、胃もたれやみぞおちの痛みなど、胃の不快な症状が続いているにもかかわらず、内視鏡で見ても特に異常が見られない病気です。このように、胃の粘膜など目に見える異常がない(器質的な変化がない)のに、胃の働き=機能に問題があるのがこの病気の特徴です。

1991年に国際的な診断基準(RomeⅠ基準)ができ、改定されていき、2016年に発表された最新の基準(RomeⅣ基準)が現状の最新の基準です。その基準では、FDは症状の原因となりそうな器質的な疾患がないにも関わらず、- 食後の胃のもたれ

- 早期満腹感

- みぞおちの痛み

- みぞおちの焼ける感じ

の①~④のうち少なくとも1つ以上の症状があり、その症状が重いため生活に悪影響を及ぼしている。加えて、その症状が6カ月以上前からあり、3カ月以上症状が持続している、としています。

治療は生活習慣の改善に加えて、内服治療などがあります。

- 虚血性腸炎

-

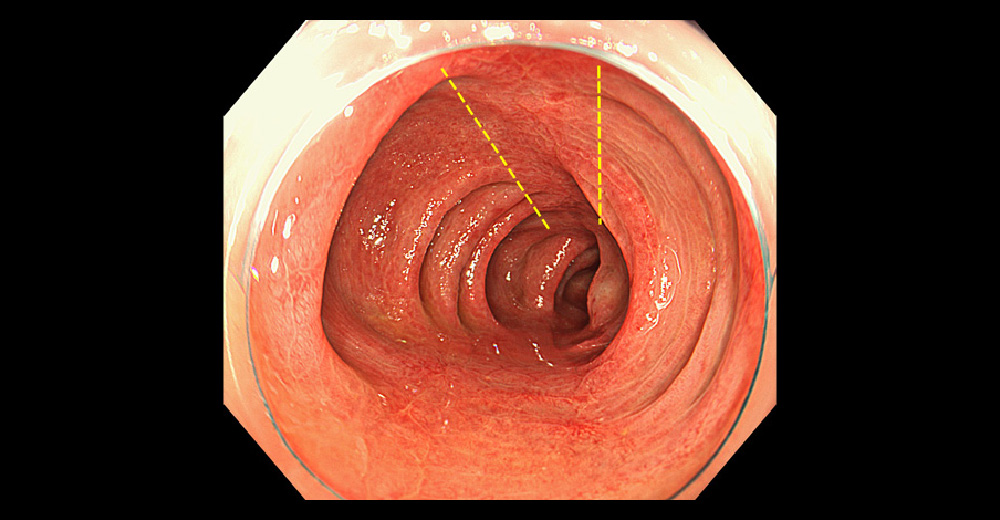

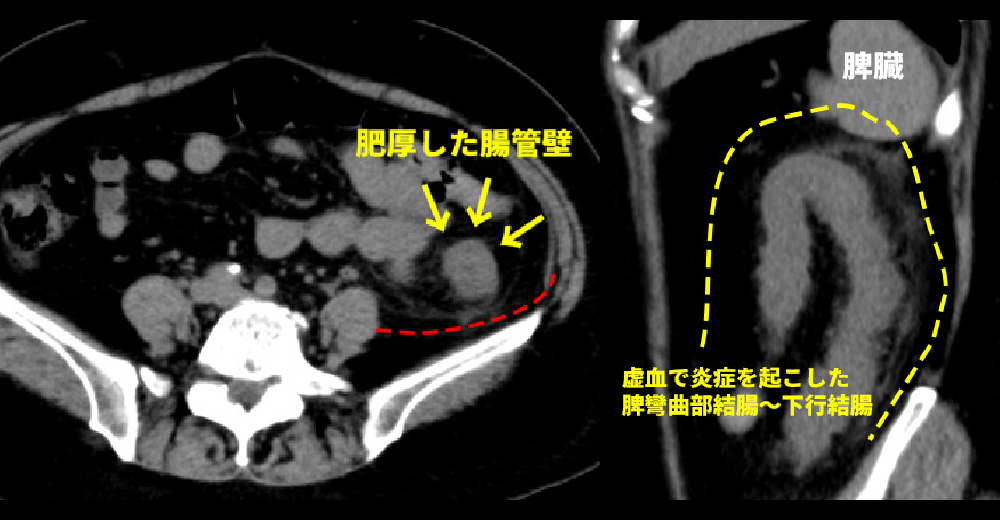

糖尿病や高血圧、喫煙などによる動脈効果の結果、大腸粘膜の血流が減少して、粘膜の炎症が起こり、腹痛や下血を契機に診断されます。下行結腸やS状結腸に好発し、内視鏡では、腸管の縦方向にびらんや潰瘍ができます。

- 過敏性腸炎

-

過敏性腸炎(過敏性腸症候群)は、お腹の痛みや調子がわるく、それと関連して便秘や下痢などのお通じの異常(排便回数や便の形の異常)が数ヵ月以上続く状態のときに最も考えられる病気です。もちろん、大腸に腫瘍や炎症などの病気がないことが前提になります。診断基準を下に示します。

IBSの診断基準(ローマⅢ基準)

最近3ヵ月の間に、月に3日以上にわたってお腹の痛みや不快感が繰り返し起こり、下記の2項目以上の特徴を示す- 排便によって症状がやわらぐ

- 症状とともに排便の回数が変わる(増えたり減ったりする)

- 症状とともに便の形状(外観)が変わる(柔らかくなったり硬くなったりする)

治療は生活習慣の改善に加えて、内服治療などがあります。

- 胆嚢(たんのう)結石

-

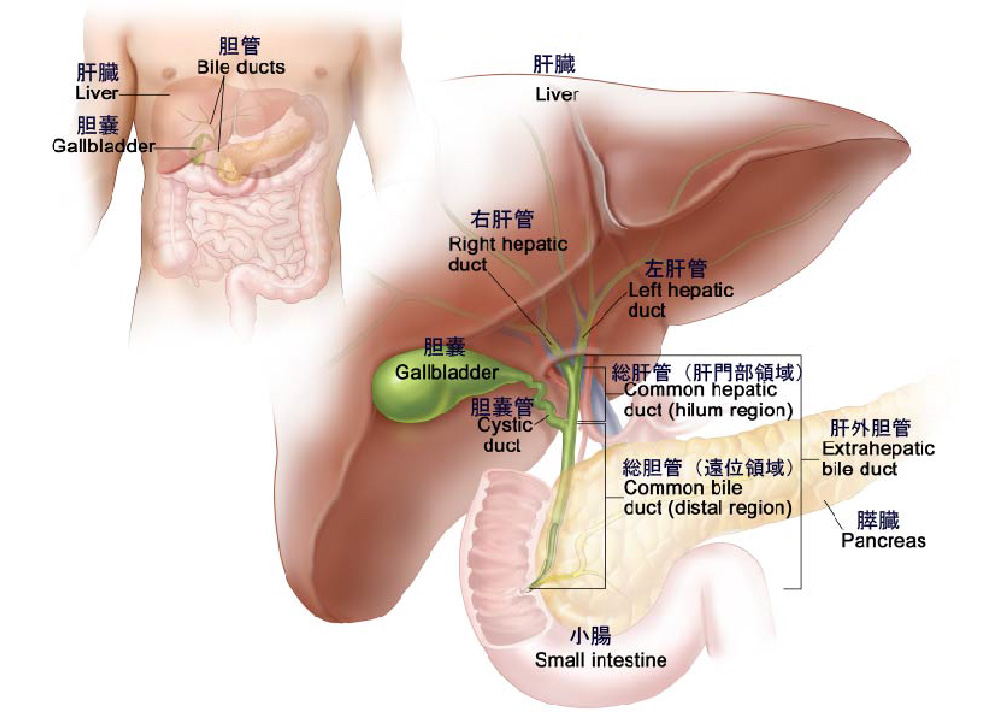

胆石(たんせき)とは肝臓(かんぞう)や胆のう、胆管(たんかん)にできる結石です。結石がどこにあるかによって、肝内結石、胆のう結石、胆管結石(総胆管結石)という名称がつきます。

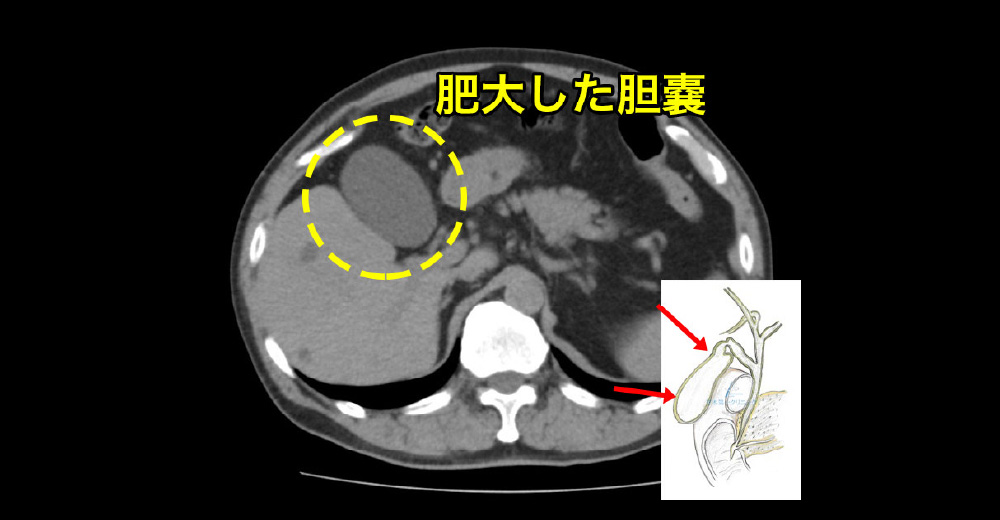

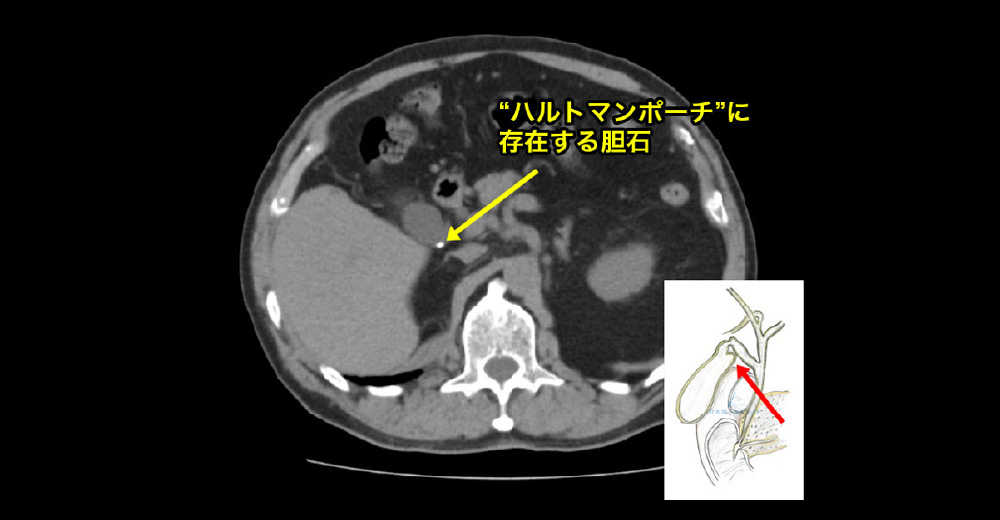

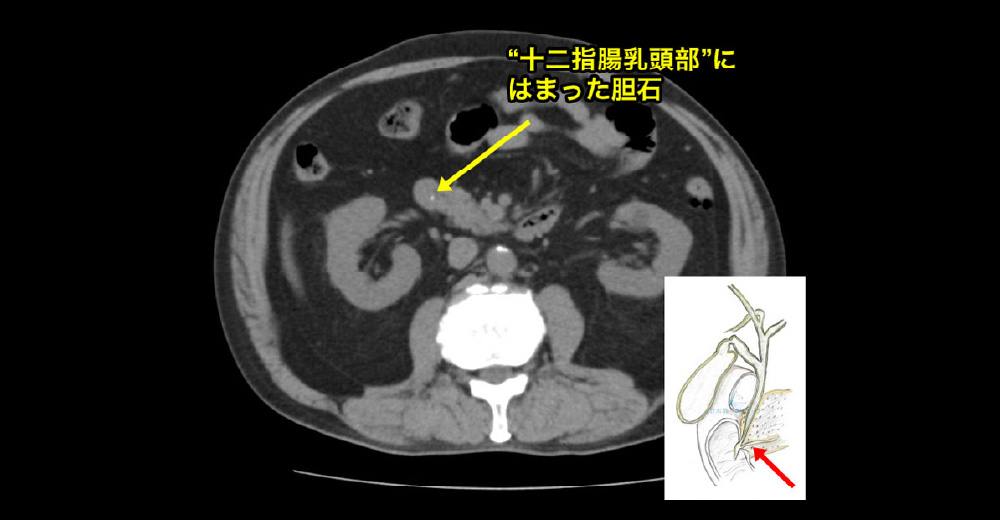

© 2015 Terese Winslow LLC U.S. Govt. has certain rights 胆のう結石があるからといって、必ずしも症状があるわけではなく、胆のう結石をもっている人の23%は無症状といわれています。胆のう結石症の自覚症状の主たる症状は右季肋部痛(みぎきろくぶつう)です。胆のう結石症の症状は、結石そのものの機械的な刺激(胆のうの中で動いたり、はまり込んだりすること)や、結石があることによって2次的に引き起こされる胆汁のうっ滞(よどみ)や細菌感染によって引き起こされます。 胆石・総胆管結石の症例です。

- 腸閉塞

-

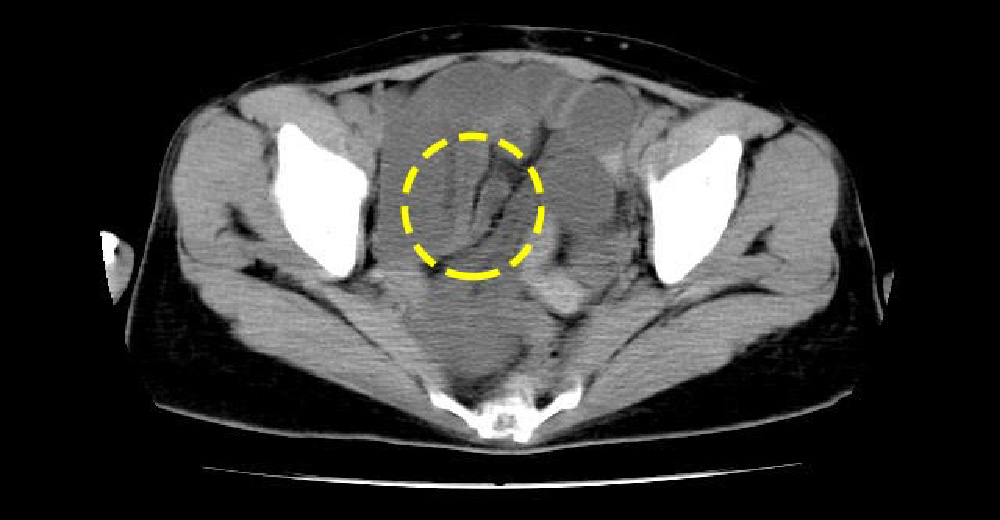

原因は良性疾患から悪性のがんまで多岐にわたります。腹痛やお腹が張るなどの、典型的症状を訴えるかたは診断が容易なこともありますが、基本的にはCTを使用して診断することが多いです。場合によっては、緊急手術をしなければ命に関わることもあります。

腹痛で来院した症例です。過去の虫垂切除後、腹膜に小腸が癒着して屈曲しており、そのため腸管が拡張する腸閉塞に至っています。 - 急性虫垂炎

-

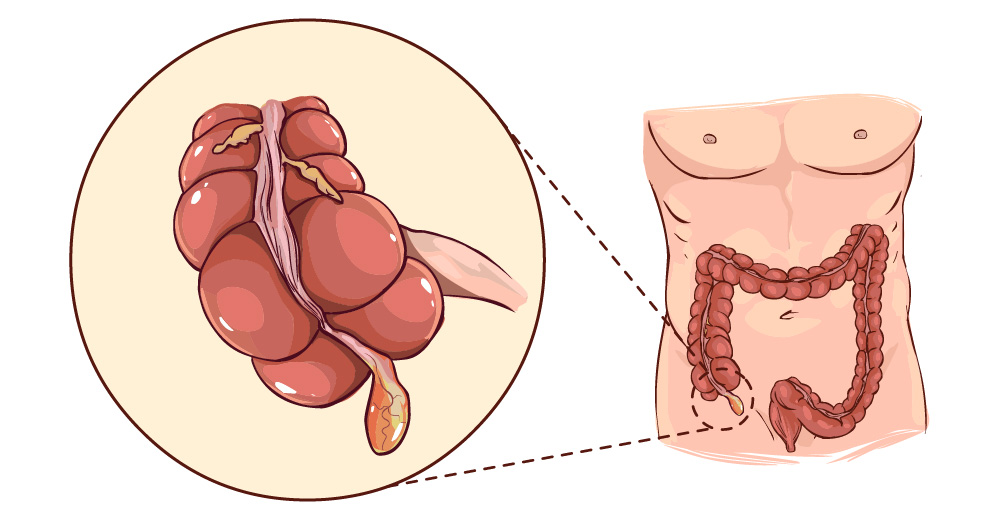

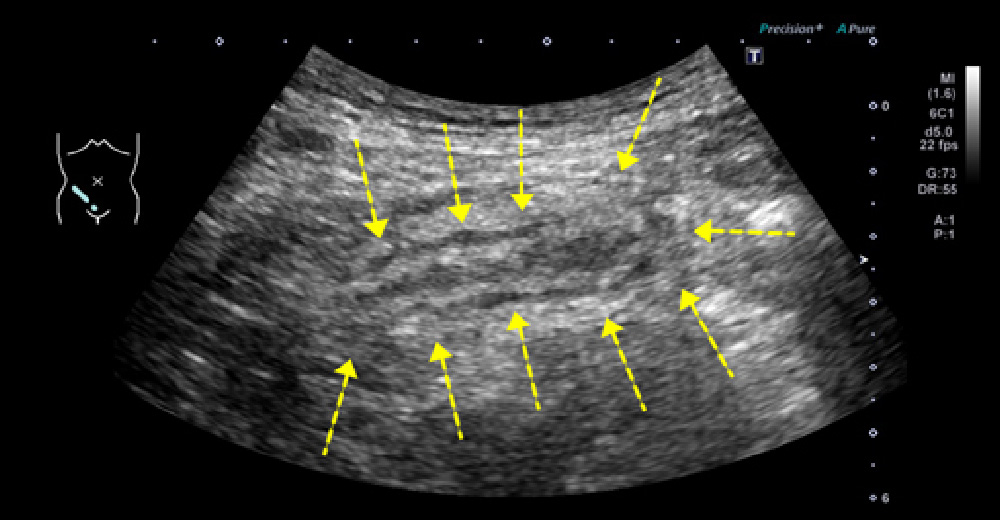

虫垂長軸像

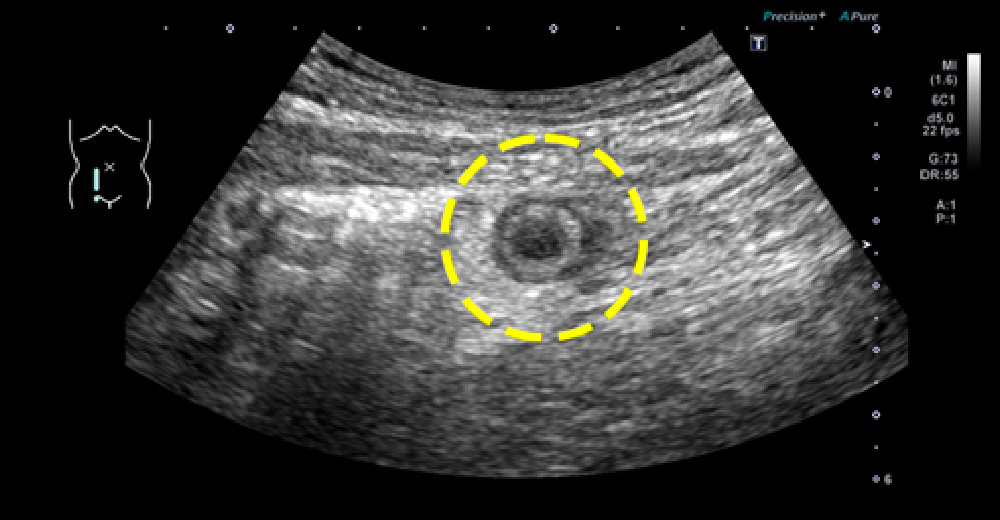

虫垂短軸像 腹痛を訴える場合、1度は必ず疑うのが、“虫垂炎”です。虫垂炎は老若男女問わず、誰にでも起こるありふれた疾患ですが、手術でしか治癒しない場合もあることが最大の注意点です。

エコーやCTを撮らずに診断することは、現代においても難しい疾患です。予測スコアも利用して、どんな状況ですか?

Alvaradoが提唱したスコアリングシステム(1986)は症状や血液検査所見の8項目からなり合計が10点です。それぞれの頭文字を取って MANTRELS score とも呼ばれます。

- 右下腹部への痛みの移動:1点

- 食思不振:1点

- 悪心・嘔吐:1点

- 右下腹部圧痛:2点

- 反跳痛:1点

- 37.3℃以上の発熱:1点

- 10000/μL以上の白血球数上昇:2点

- 好中球分画70%以上の左方移動:1点

7点以上であれば可能性は高いとされ、一方で3点以上では可能性が低くなります。上位の6項目は、患者さん自身でもある程度評価できます。

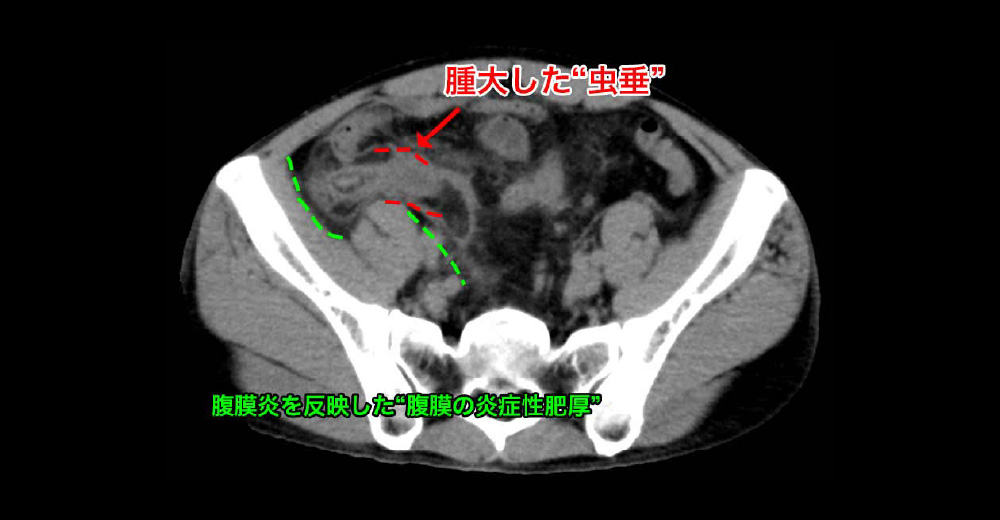

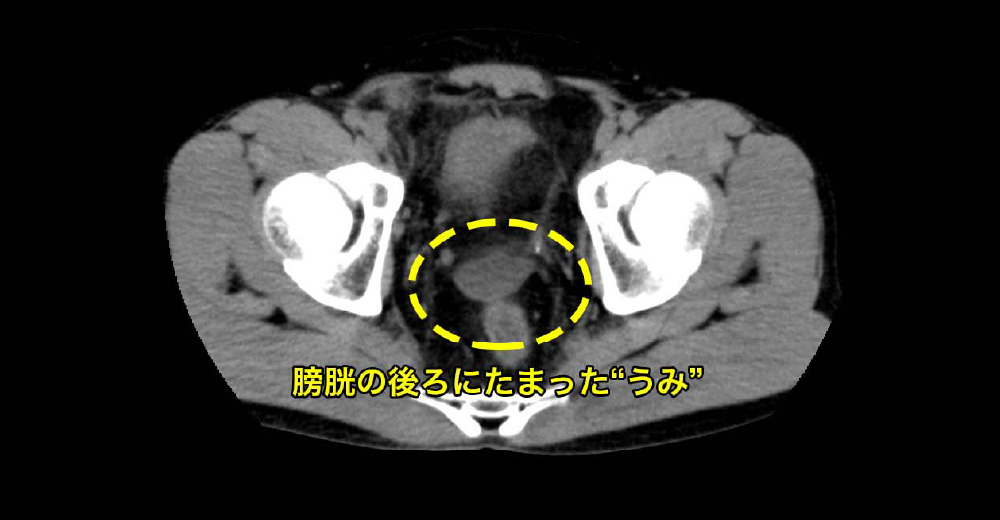

腹痛と血尿を訴えて受診。

虫垂が破れて、周囲に“うみ”をためています。炎症の波及で、膀胱へ波及→血尿が出ていました。

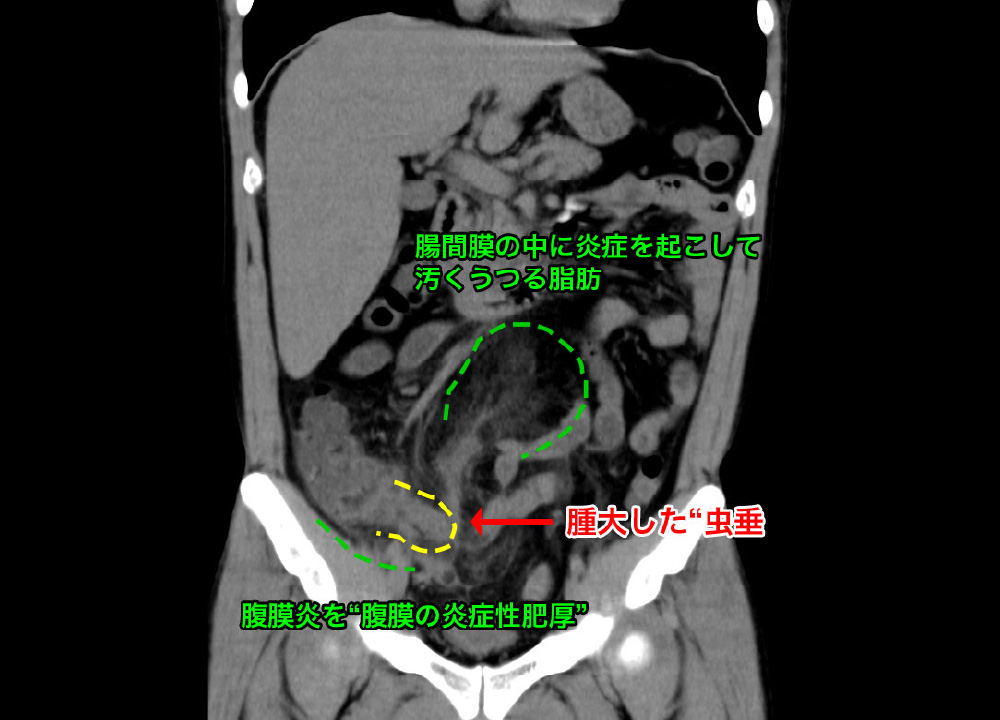

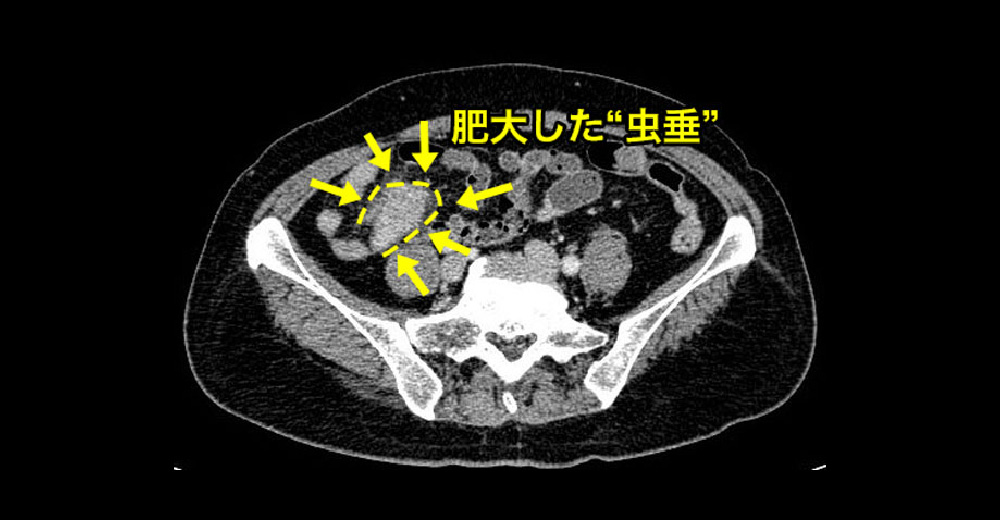

急性虫垂炎 腫大した“虫垂”が造影されています。別症例です。

- 腹腔内膿瘍(のうよう)

-

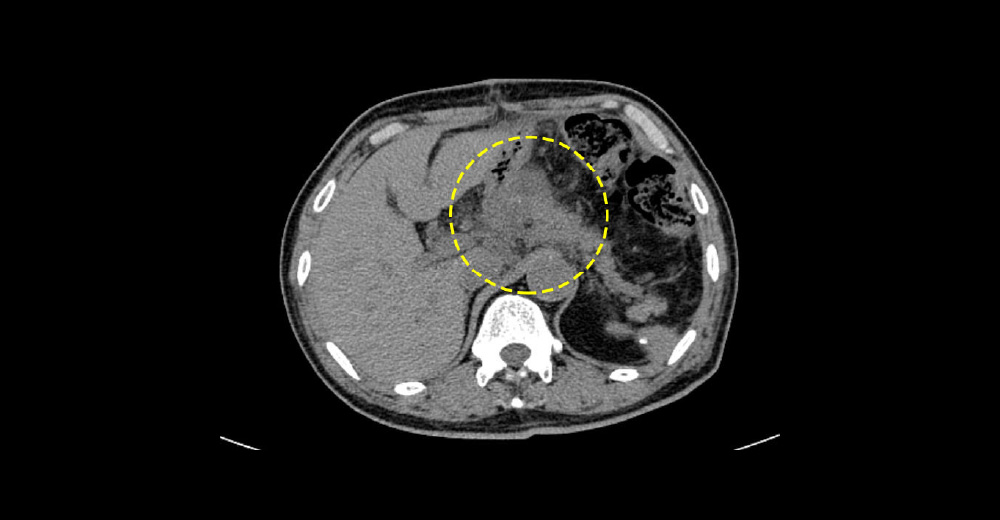

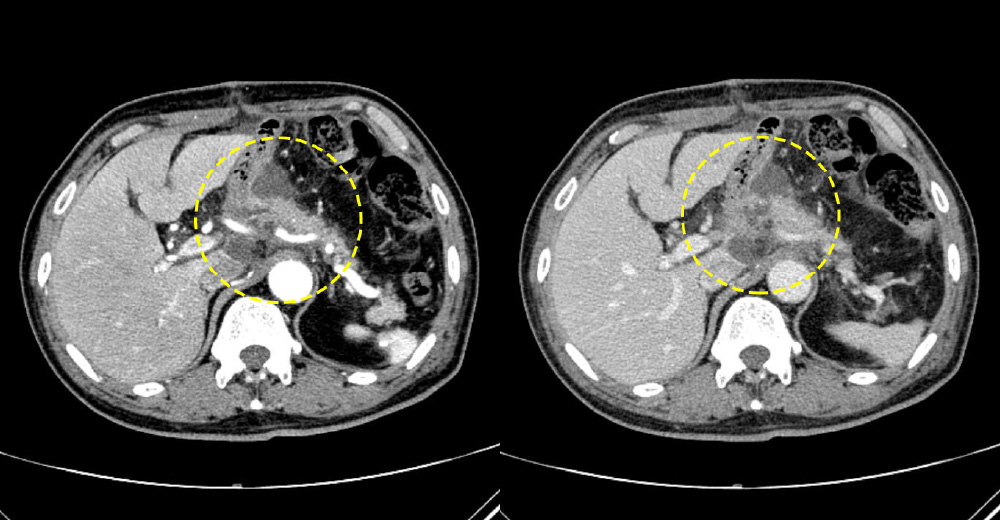

腹痛を訴えた症例で、施行したCTです。膵臓付近に“うみのたまり”を形成しています。こういう症例は、エコーでは、腸管内ガスが邪魔をして、正確な評価は不可能であり、CTしか診断に貢献できません。内視鏡やMRIも不向きです。

腹腔動脈から総肝動脈・脾動脈を巻き込んでおり、判断が遅れれば、動脈破裂してショック死することもあります。

左:動脈相 右:門脈相 - 憩室炎

-

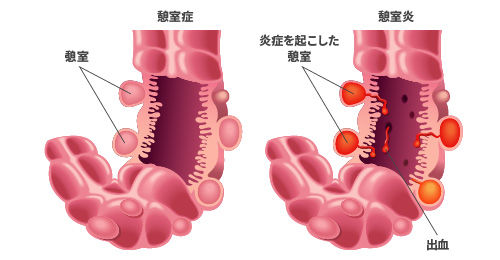

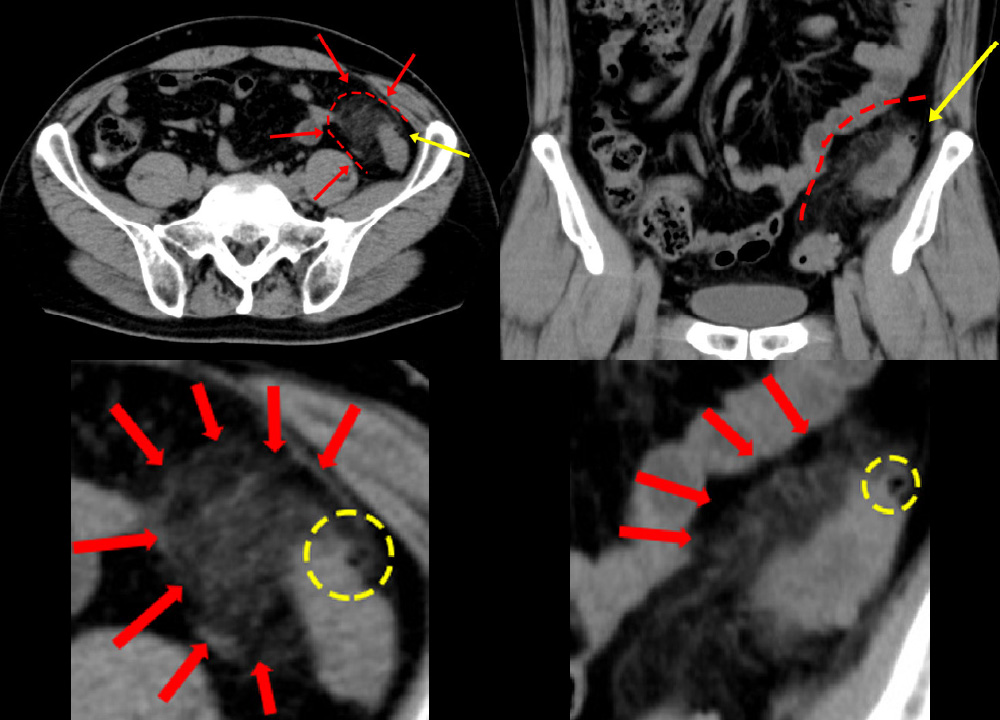

憩室炎の症例です。凸状の突出している部分が憩室で、その周囲の脂肪組織混濁を認めます。

憩室症と憩室炎

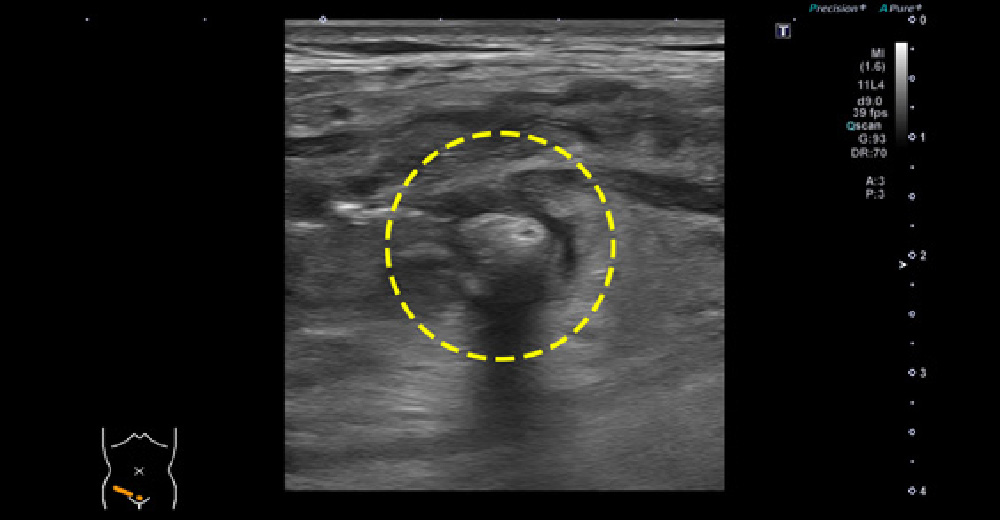

上行結腸から背側へ突出した憩室と憩室内結石~腹部エコー

- アニサキス

-

-

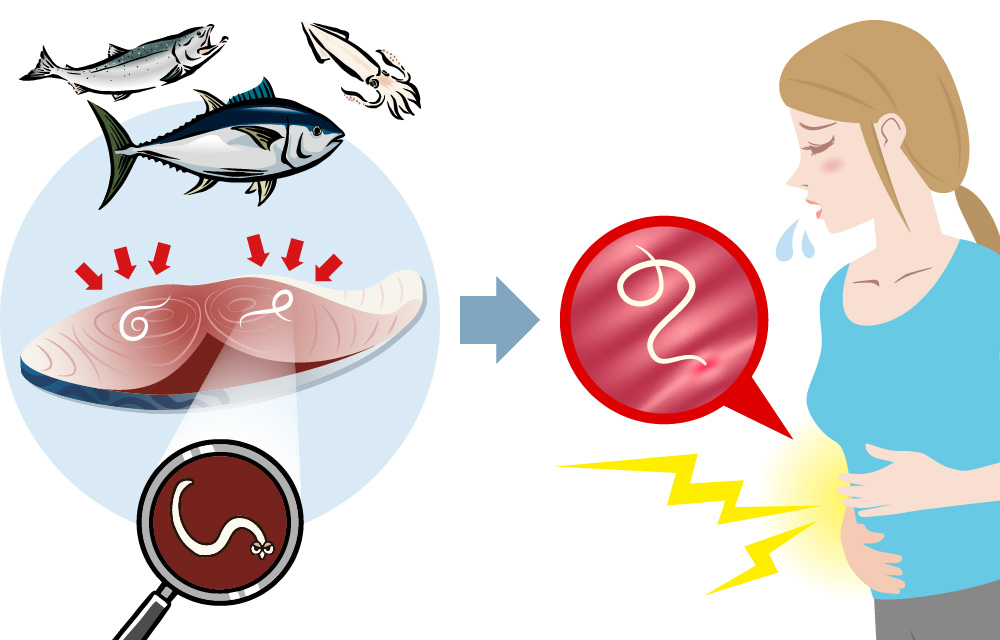

アニサキスって?

アニサキスは、寄生虫の一種であり、生魚や生イカから経口感染することで有名です。感染した際の典型的な症状は、劇的な腹痛です。

-

感染経路の代表

魚介類の経口摂取を介して、人間に感染します。

例 → 生の…イカ、サバ、サンマ、イワシ、タラ、ホッケ -

予防と治療

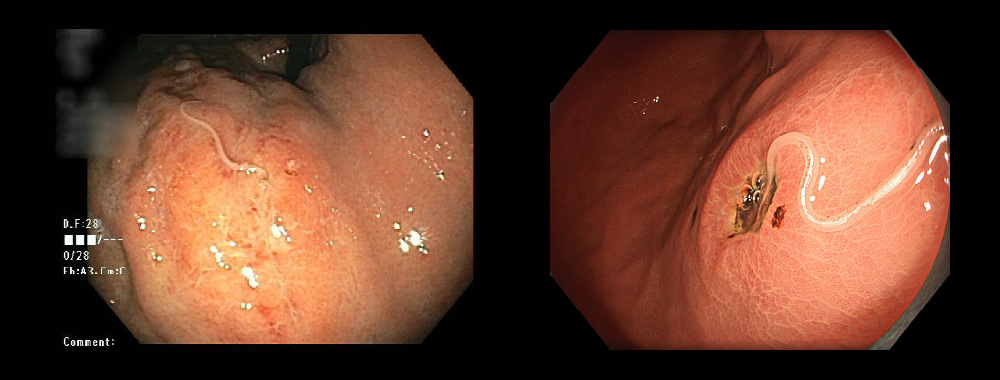

内視鏡により除去して軽快する症例もありますが…まずは感染しないために!!!

アニサキスは、“60度以上で1分以上の過熱”、“マイナス20度以下での24時間以上の冷凍”で死滅するため、調理の際に是非意識して下さい。どうしても生での摂取を希望する際は、生の切り身や柵を観察後、肉眼的に“白い糸状の物体(別写真)”があれば手作業で除去して下さい。 -

その他

仮にアニサキスを経口摂取したとしても…

アニサキスは数日で体内で死滅するため、腹痛などの症状がそれ以上の期間で継続する場合は、他の疾患を疑って精査する必要があります。

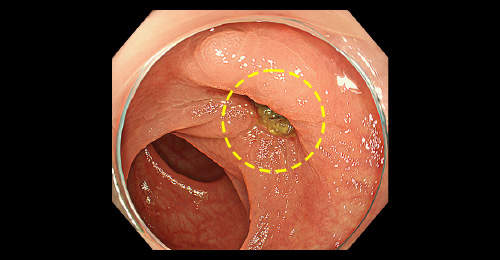

以下は冷や汗を伴う腹痛で受診した患者さんです。魚に生息する虫、アニサキスが原因であり、摘出したところすぐに症状が消失しました。

ひどい腹痛で受診され、緊急内視鏡で摘出して軽快されました。 -